Как создается жизненное пространство актера оперного театра. Зоя санина, аннинская школа, ломоносовский район, ленинградская область. Зоя санина, аннинская школа, ломоносовский район, ленинградская область

Введение

Современный сценический язык своим возникновением обязан не только процессам обновления, происходившим в драматургии и актерском искусстве на рубеже веков, но и реформе сценического пространства, которую одновременно совершила режиссура.

В сущности, само понятие сценического пространства, как одной из структурных основ спектакля, возникло в процессе эстетической революции, начатой натуралистами в прозе и на театре. Еще у мейнингенцев в 70-е годы прошлого века их писаные декорации, тщательно выверенные и приведенные в соответствие сданными, которыми располагала тогда историческая наука, учитывавшие даже новейшие открытия археологов, были тем не менее всего лишь фоном для игры актеров. Функции организации – такой или иной – пространства сцены исторически достоверные декорации мейнингенских спектаклей не выполняли. Но уже в Свободном театре Антуана, равно как и у немецких или английских режиссеров-натуралистов, декорация получила принципиально новое назначение. Она перестала выполнять пассивную функцию красивого фона, перед которым развивается актерское действие. Декорация взяла на себя куда более ответственную миссию, заявила претензию стать не фоном, а местом действия, тем конкретным местом, где протекает жизнь, схваченная пьесой, будь то прачечная, трактир, ночлежка, мясная лавка и т. п. Предметы на сцене, мебель у Антуана были настоящие (не бутафорские), современные, а не музейные, как у мейнингенцев.

В развернувшейся впоследствии сложной и острой борьбе различных художественных направлений в театральном искусстве конца XIX-начала XX. сценическое пространство всякий раз по-новому интерпретировалось, но неизменно воспринималось как мощное, а подчас и решающее средство выразительности.

Организация сценического пространства

Для осуществления театральной постановки нужны определенные условия, определенное пространство, в котором будут действовать актеры и располагаться зрители. В каждом театре- в специально построенном здании, на площади, где выступают передвижные труппы, в цирке, на эстраде - всюду заложены пространства зрительного зала и сцены. От того, как соотносятся эти два пространства, каким образом определена их форма и прочее, зависит характер взаимосвязи между актером и зрителем, условия восприятия спектакля.Это деление является отправным в сценографическом решении спектакля. Типы взаимоотношения актерской и зрительской части театрального пространства исторически изменялись («шекспировский театр», сцена-коробка, сцена-арена, площадной театр, симультанная сцена и т.д.), и в спектакле это находит отражение в пространственной заданности театрального произведения. Здесь можно выделить три момента: это архитектурное деление театрального пространства на зрительскую и сценическую часть, иначе говоря, географическое деление; деление театрального пространства на актерскую и зрительскую массу, а значит, и взаимодействие (один актер и зал, наполненный зрителем, массовая сцена и зрительный зал и т.д.); и, наконец, коммуникационное деление на автора (актера) и адресата (зрителя) в их взаимодействии. Все это объединяется понятием сценографии – «организация общего театрального пространства спектакля». Непосредственно термин «сценография» часто употребляется как в искусствоведческой литературе, так и в практике театра. Этим термином обозначают и декорационное искусство (или один из этапов его развития, охватывающий конец ХХI – начало ХХ вв.), и науку, изучающую пространственное решение спектакля, и, наконец, термином «сценограф» обозначают такие профессии в театре, как художник-постановщик, художник-технолог сцены. Все эти значения термина являются верными, но лишь постольку, поскольку они очерчивают одну из сторон его содержания. Сценография – это вся совокупность пространственного решения спектакля, все то, что строится в театральном произведении по законам визуального восприятия.

Понятие «организация сценического пространства» является одним из звеньев теории сценографии, и отражает взаимоотношение реального, физически заданного, и ирреального, формируемого всем ходом развития действия спектакля, сценического представления. Реальное сценическое пространство определяется характером взаимоувязанности сцены и зрительного зала и географическими особенностями сцены, ее размеры, технической оснащенностью. Реальное сценическое пространство может диафрагмироваться кулисами, падугами, уменьшаться по глубине «завесами», т. е. оно изменяется в физическом смысле. Ирреальное сценическое пространство спектакля изменяется за счет взаимоотношения масс пространства (света, цвета, графики). Оставаясь физически неизменным, оно в то же время меняется в художественном восприятии в зависимости от того, что изображено и как заполнено сцена деталями, организующими пространство. «Сценическое пространство отличается высокой насыщенностью, - замечает Ю. Лотман, - все, что попадает на сцену, получает тенденцию насыщаться дополнительными по отношению к непосредственно-предметной функции вещи смыслами. Движение делается жестом, вещь – деталью, несущей значение» . Ощущение размеров, объемности пространства в его художественном восприятии есть отправной момент организации сценического пространства, следующим является развитие данного пространства в определенном направлении. Можно выделить несколько типов такого развития: замкнутое пространство (как правило, это павильонное строение декораций, изображающее интерьер), перспективное и горизонтально развивающееся (например, изображение при помощи писаных «завес» далей), симультанное или дискретное (показ одновременно нескольких мест действия со своим заданным пространством) и устремленное ввысь (как в спектакле «Гамлет» Г. Крега)

Сценическое пространство является по существу инструментом для игры актера, а актер, как самая динамическая масса сценического пространства, является его акцентирующим началом в построении композиционного строя сценографии спектакля.И поэтому необходимо такое понятие в теории сценографии, как «взаимоотношение масс в актерском ансамбле». оно отражает не только взаимодействие актерского ансамбля в пространстве сцены, но и его динамическое соотношение в ходе развития театрального действия. «Сценическое пространство, - как отмечает А. Таиров, - в каждой своей части есть архитектурное произведение, и оно еще сложнее архитектуры, его массы – живые, подвижные, и здесь добиться правильного распределения этих масс – одна из главных задач». Актеры в ходе сценического представления постоянно образуют отдельные смысловые группы, каждый актер-пресонаж вступает в сложные пространственные отношения с другими актерами, со всем игровым пространством сцены, в ходе развития действия пьесы варьируются составы групп, их массы, графика построения, выделяются светом и цветовым пятном отдельные актеры, акцентируются отдельные фрагменты актерских групп и т.д. Эта динамика актерских масс во многом уже заложена в драматическом материале спектакля и является главным в создании театрального образа. Актер неразрывно связан с окружающим его миром предметов, со всей атмосферой сцены, он воспринимается зрителем только в контексте сценического пространства, и на этом взаимоопределении строятся все художественно значимые образы пространственных отношений, сама динамика регулирования масс, визуально значимой среды спектакля с точки зрения эстетического восприятия.

Три названных понятия являются звеньями единой системы упорядочения масс сценического пространства и образуют композиционный уровень теории сценографии, который определяет взаимоотношение масс (тяжестей) в пространственном решении спектакля.

Следующим композиционным планом сценографии является колористическая насыщенность спектакля, которая обусловлена законами распределения света и цветовой палитры сценической атмосферы.

Свет в театральном произведении проявляется в своей внешней форме в первую очередь как общая освещенность, общая насыщенность пространства спектакля. Внешний свет (театральных осветительных приборов или естественная освещенность на открытой сценической площадке) призван высветить объем сцены, насытить его светом, главное – сделать его видимым. Второй задачей является общее световое состояние, определенность времени действия, создание настроения спектакля. Внешний свет также выявляет форму, цветовую палитру организуемого сценического пространства и действующего в нем актерского ансамбля. Все это должно быть включено в понятие теории сценографии «внешний сценический свет».

Колористическое многообразие проявляется в цветовой определенности всех сценических предметов, объемов, в цветовой гамме завес, в костюмах актеров, в гриме и т.д. Все это должно найти свое отражение в понятии «внутренний свет сценических форм», которое сконцентрирует общею закономерность цветовых взаимодействий в сценическом пространстве.

Внешний и внутренний свет (цвет) разделить полностью можно только теоретически, в природе они неразрывно увязаны, а на сцене это находит свое выражение в свето-цветовом взаимодействии цветовой гаммы масс пространства, включая костюм, грим актера и световые лучи театральных прожекторов. Здесь можно выделить несколько основных направлений. Это выявление сценического пространства, где каждая деталь должна быть проявлена или «уведена» в глубину пространства в зависимости от логики действия театрального представления. Взаимопроникновением света и цвета масс сцены определяется в спектакле весь колористический строй. Характер свето-цветового взаимодействия зависит в спектакле также и от смысловых нагрузок в ходе развития действия. Это также участие света, световых и цветовых пятен в пространстве сцены, цветовых доминант в игровой стихии сценического представления: свето-цветовые акценты, диалогичность света с актером, зрителем и т.д.

Третьим композиционным уровнем сценографии является пластическая разработанность сценического пространства. Поскольку на сцене действует актер, то данное пространство должно быть пластически развито и должно отвечать пластике актерского ансамбля. Композиция пластического решения спектакля проявляется через пластику сценических форм – во-первых; во-вторых – через пластический рисунок актерской игры, и, в-третьих, как коррелирующее взаимодействие (в контексте развития театрального произведения) пластического рисунка актерской игры и пластики форм сценического пространства.

Переходным звеном от единой массы к пластике является тактильность поверхности, определенность фактуры: дерева, камня и т.п. В складывающейся теории сценографии содержание понятия «пластика сценических форм» должно диктоваться главным образом влиянием на предметный мир сцены динамики линий и пластики тела. Сценические вещи находятся в беспрерывном диалоге с пластическим развитием поз актеров, ансамблевых построений и т.д.

Пластика человеческого тела нашла свое отражение в искусстве скульптуры, получив в произведениях театрального творчества, особенно в балете, свое дальнейшее развитие. В спектакле пластика актерского ансамбля проявляется в построении и динамическом развитии мизансцен, которые подчиняют актеров и все сценическое пространство единой задаче, наплавленной на раскрытие содержания сценического произведения. «Пластика актерской игры» - наиболее разработанное понятие сценографии. Оно раскрывается в работах К.С. Станиславского, А.Я. Таирова, Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда, А.К. Попова и др.

Свое композиционное завершение пластическая разработанность сценического пространства находит во взаимодействии актерской игры и пластики сценических форм, всей визуально определенной среды спектакля. Мизансценический рисунок сценического произведения развивается в динамике действия, каждая деталь его связана с актером прямой и обратной связью, включена в развитие действия спектакля, постоянно меняется, каждый миг – это новое визуально значимое «слова» с новыми акцентами и нюансами. Многообразие пластического языка связано как с перемещением сценических масс, изменением свето-цветовой насыщенности и направленности, так и с ходом развития драматического диалога, действия пьесы в целом. Пластическое решение спектакля формируется в постоянном общении актеров с предметным миром сцены, совокупной сценической средой.

Три композиционных уровня сценографии спектакля: распределение масс в сценическом пространстве, свето-цветовое состояние и пластическая углубленность этого пространства находятся в театральном произведении в постоянном коррелирующем взаимодействии. Они образуют каждую сценическую деталь, поэтому мы можем в теории сценографии рассматривать актера, который является главным в сценографии спектакля, как определенную массу театрального пространства, находящуюся во взаимодействии с другими массами этого пространства, как цветовое пятно в общем колористическом строе спектакля, как динамически развивающуюся пластику во всем пластически углубленном пространстве сцены.

1 | |

"...Черный бархат струился с потолка. Тяжелые, томные складки как будто обволакивали единственный луч света. Кулисы обрамляли алтарь искусства с нежностью матери, обнимающей своего ребенка. Гладкий пол, выкрашеный черной краской, и черный занавес на задней стене. Все такое черное и такое яркое! Вот в складке пробежала радуга, а вот улыбнулась правая кулиса. Все так чудно и так волшебно здесь! Вдруг точно по середине невесть откуда появилась девочка. Она просто стояла и смотрела прямо перед собой. И все замерло в ожидании. Вдруг она зромко и звонко засмеялась. И с ней смеялись луч света, кулисы, пол, потолок и даже воздух. Все так чудно и так волшебно здесь!..."

- Из моего рассказа "Та, что смеялась на сцене"

Сегодня мне бы хотелось поговорить о сцене, сценическом пространстве и о том, как его использовать. Как распределять декорации и действующих лиц? Как сделать так, чтобы скрыть что-то, чего зрителям видеть не обязательно? Как использовать минимум декораций и реквизита, получая максимум резльтата?

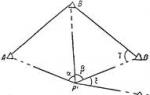

Давайте сначала разберемся, что собой представляет сцена как пространство. Я, конечно, не профессиональный режиссер-постановщик, но кое-что знаю. Чему-то научили в Америке (я там в театральном клубе состояла и играла в спектакле и мюзикле), кое-что слушала от опытных людей, до чего-то дошла сама. Итак, сценическое пространоство можно условно разделить на квадраты (ну или прямоугольники)), на которые очень легко и удобно накладываются наши танцевальные точки. Выгладит это примерно так:

Да-да, именно так! Лево и право я не перепутала =) На сцене лево и правоопределяется положением актера/танцора/певца, а не положением зрителя. То есть если в сценарии Вы видите "идет в левую кулису", то идти Вы должны в левую от Вас

.

Как распределять декорации и действующих лиц?

Конечно же, разводитьь мизансцены - работа режиссера. Но и сами действующие лица должна понимать почему и зачем они находятся в данной точке сценического пространства. Для справки: мизансцена

(фр. mise en scène — размещение на сцене) — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля (съёмок). Самое главное правильно - не поворачиваться к зрителям спиной. Однако, это касается только непроизвольного поворота. Понятно, что в танцах есть движения, когда нужно оказаться к зрителям спиной. Ну или в театральных постановках тоже могут быть такие моменты. А вот, например, если у вас диалог, на сцене нельзя полностью поворачиваться к партнеру, и даже не полубоком, потому что если центральная часть зала и увидит ваше лицо, то крайние зрители - вряд ли. А вместе с этим теряется еще и звук.

Кроме этого, сцена практически никогда не должна быть пустой, за исключением, конечно, тех случаев, когда нужно подчеркнуть, что герою одиноко, например..... но это уже полет фантазии. Но даже в таких случаях "пустота" сцены тщательно продумывается. Здесь напомощь приходят звук и свет, но об этом чуть позже. Итак, как заполнить пространство? Во-первых, герои не должны находится слишком близко друг к другу. Если сцена большая, и на ней стоит два человека и, например, один стул, достаточно поставить людей на приличном расстоянии друг от друга, поместить стул на край сцены, скажем, в 8 точку - и вуаля, пространство заполнено! С другой стороны, это расстояние между действующими лицами и декорациями должно быть уместно. Так же предметы мебели или любые дргие объемные декорации не следует размещать в линию, если того не требует сценарий. Например,е сли действие происходит в античном храме, колонны должны быть выстроены в 2 линии, это логично и понятно. А вот ставить диван, окно, кресло, шкаф и стул четко друг за друом - вряд ли хорошая идея. Гораздо смотрибельнее будет разместить что-то дальше, что-то ближе, что-то прямо, а что-то - под углом. А если нужно "сузить" пространство, изобразить, например, маленькую комнатку, то можно пододвинуть все и всех ближе к краю сцены, то есть как бы "удалить" 4, 5, и 6 точки.

Как использовать минимум декораций и реквизита, получая максимум резльтата?

Чем кино отличается от театра? В кино некоторые вещи гораздо реалистичнее. Например, в кино действительно может идти снег или идти дождь. В театре же - нет, только звук, свет и игра актеров. Вообще на сцене очень многие вещи остаются воображаемыми. Воображаемые предметы помогают избавиться от декораций и реквизита. Так, кулиса якобы скрывает самую настоящую дверь, из которой появляются герои, зрительный зал символизирует окно и так далее - приводить примеры можно бесконечно. Особенно часто и шроко воображаемые предметы и даже явления используются в танцевальных перформансах. Почему? Потому что времени менять и переставлять декорации или выносить целую кучу реквизита. Если действующее лицо четк себе представляет, что за предмет у него в руках, то любой человек вполне способен заставить зрителя поверить.

Как удерживать внимание зрителя?

На самом деле это целая наука! Это приходит с опытом, практически никогда не получается завоевать внимание зрителя просто так. Если это танец - тут проще, если же театральная постановка - сложнее.

Итак, самое первое - взгляд. Есть такой хороший способ смотореть ни на кого и на всех сразу: для этого нужно выбрать точку на дальней стене зрительного зала; точка должна находится прямо перед Вами и быть чуть выше дальнего ряда.Так создастся иллюзия того, что Вы смотрите на всех одновременно. Иногда для концентрирования внимания действующие лица выбирают себе "жертву" и смотрят на беднягу все время своего выступления. Иногда можно делать и так. Но все должно быть вмеру))

Второй момент - выражение лица. Театральное искусство я здесь не беру - там и так все понятно, выражение лица должно быть совершенно определенным. Когда Вы танцуете, обращйте внимание на свою мимику (выражение лица). В 90% танцев нужно улыбаться. Танцевать с каменно-похоронным, предельно напряженным лицом - не слишком хорошая иедя. Так можно пукнуть от напряжения =))))) Бывают танцы, в которых нужно показать ненависть или нежность или злость - любую эмоцию. Но снова-таки все эти моменты оговариваются во время постановки. Если же Вам не дали никаких "особых" инструкций по поводу мимики, улыбайтесь))) Кстати, точно так же, как разучивая монолог нужно с самого начала рассказывать его с нужной грмкостью, танцевать тоже нужно привыкать с улыбкой. Потому что выйдя на сцену, вы и так теряеет 30% того, что было на генеральной репитиции (если не больше), улыбку - тоже. Поэтому улыбка должна быть само собой разумеющимся фактом.

Третий момент - эффект внезпности. Тоже не всегда к месту, но все же это важно. Не позволяйте зрителю узнать, что будет дальше, не давайте ему предугадать, удивляйте своего зрителя - и он будет смотреть, не отрывая глаз. Короче говоря, не будьте предсказуемыми.

Как скрыть недостатки и показать достоинства?

Даже самые гениальные актеры иногда нуждаются в "одежде". И говоря "одежда" я не имею в виду рубашку и брюки. Сценическая одежда - это не только костюм, но и те мелочи, за которыми скрываются эмоции. То есть если герой злиться, если он ждет, нервничает он совсем не должен бегать по сцене как слабоумный, хватать себя за волосы и истошно вопить на весь зал. Зато можно сделать например так: человек пьет воду и пластикового стакана; пьет себе, смотрит куда-нибудь вниз или наоборот вверх..... пьет, пьет, пьет, и а потом - ррррраз! - резко сминает стакан в руке и швыряет в сторону, смотрит на часы. Понятно ведь, что он зол и ждет чего-то? За такими вот режисерскими секретами прячутся недостатки. Показывать достоинства намного проще, думаю, нет особого смысла писать, что их протсо не нужно прятать, а дльаше - дело техники. Важную роль также играет контрастность. Если Вы не хотите показывать чьи-то технические недостатки, не совмещайте человека менее умелого с более опытным и умелым. Хотя, тут, конечно же, палка о двух концах: одного опустите, другого возвысите....

Я далеко не профессионал. Повторюсь: все, что написано в этой статье я узнала от опытных людей, где-то прочитала, до чего-то дошла сама. С моими мыслями и выводами можно и даже нужно спорить =) Но я написала здесь то, что кажется мне правльным и годным к использованию. Но, используя, помните украинскую пословицу: що занадто - то нездраво!... =)

Удачных вам постановок!

Эта «вторая реальность» создается, конечно, прежде всего в расчете на зрительское восприятие. Как и у «первой реальности», у нее свои законы бытия, свое пространство и время, свои правила и законы освоения актером и зрителем пространства и времени. Проживания времени, ориентации в пространстве. Но осознанное экспериментирование и сознательная, кропотливая режиссерская работа со сценическими пространством и временем - явление, далеко не традиционное и не древнее в театральном искусстве. Оно выходит на историческую сцену примерно тогда же, когда появляется психологический интерес к театральному искусству у постановщиков и зрителей; говоря современным языком - когда появляется соответствующий социальный заказ.

Великий новатор и экспериментатор в театре Аппиа (90-е годы XIX в.) пробует понять, чем его не устраивают традиционные способы оформления сценического пространства спектаклей. Он находит этому неожиданное объяснение: количество «знаковых» элементов сценической картины преобладает над количеством «выразительных». (Знаковые помогают зрителю ориентироваться в сюжете и обращаются к его разуму и рассудку, а выразительные адресуются к воображению зрителя, его эмоциональной сфере, его бессознательному См.: Бобылева А. Л. Хозяин спектакля: Режиссерское искусство на рубеже XIX - XX веков. М., 2000.).

Аппиа считает, что мерой реализма должна служить мощь переживаний зрителя, а не степень скрупулезности в воссоздании иллюзии реальности места действия. Он предлагает свести число «знаковых» элементов пространства к минимуму и увеличить число выразительных.

Сам Аппиа первым из режиссеров этого периода создает световые партитуры спектакля. Он предпосылает их образным описаниям мест действия. В них речь идет не столько о технике освещения, световых аппаратах и их размещении (хотя об этом он тоже писал), сколько о смысловых и поэтических пространственных функциях света.

Как, например, этот режиссер подбирает соответствующие сценические решения для лирических и эпических героев вагнеровской драмы? Если речь идет о самораскрытии главного героя (лирический эпизод), то картина строится по принципу «зритель видит мир глазами героя». Сценический мир превращается в отражение его душевных движений. (Вот что писал об этом Выготский: «Герой есть точка в трагедии, исходя из которой автор заставляет нас рассматривать всех остальных действующих лиц и все происходящие события. Именно эта точка собирает воедино наше внимание, она служит точкой опоры для нашего чувства, которое иначе потерялось бы, бесконечно отклоняясь в своих оттенках, в своих волнениях за каждое действующее лицо» Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов-на-Дону, 1998. С. 54.

). А когда приходит время для действий и событий (эпические сцены), пространство усиливает свою «реальность», правдоподобие.

Интерпретируя Гамлета, Аппиа понимает конфликт этой трагедии в романтическом ключе. В тех произведениях, к которым Аппиа написал «сценарии» или режиссерские планы, обязательно присутствует герой романтического типа (точнее, так он понимается режиссером). Зигфрид, Тристан, Гамлет, король Лир - все они герои, индивидуальности, превосходящие духовную норму. А вот мир в этих драмах не всегда дан как лирический фон - он властно присутствует в своей объективно-независимой от героя реальности.

Аппиа хочет, чтобы зритель мог идентифицироваться с могучим героем и старается создать режиссерские приемы, работающие на эту цель. В моменты важных лирических излияний Аппиа растворяет героя в сценическом пейзаже. Мир становится виртуальным воплощением душевного состояния героя. Так это субъективное состояние усиливается и распространяется, заполняя всю сцену и зрительный зал. Такой подход предполагает, что сюжет развивающихся отношений героя со сценическим миром позволяет почувствовать внутренние переживания героя. «Психология» действующих лиц отливается в пространственную форму, разворачивается в картине, в позе. «Мы должны видеть драму глазами, сердцем и душой Гамлета; наше внимание не должно рассеиваться теми внутренними препятствиями, которые смущали Гамлета: если на сцене мы акцентируем внешний мир, мы ослабим конфликт и неизбежно придем к тому, что будем видеть и оценивать Гамлета глазами других людей» См.: Крэг Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988. С. 186.. Гордон Крэг, в свою очередь, видел Гамлета не только невольным заложником, но и «режиссером» происходящих в трагедии событий. Идентифицироваться со «сверхличностью», формирующей мир вокруг себя - значит осознать себя в исторически новом творческом, бытийном качестве.

В сценических картинах Аппиа затемнение первого плана несет двойную функцию. Во-первых, Аппиа следует старинному живописному приему: затемненный первый план выгодно контрастирует с освещенной далью. Во-вторых, Аппиа считает, что если действие происходит в глубине сцены, то зритель воспринимает его «со стороны», как некое объективно происходящее событие. Только с переднего плана (которым очень опасно злоупотреблять) герои могут взывать к истинному соучастию, сочувствию.

Другой пример - из нашего времени. С большой благодарностью и уважением вспоминает режиссер М. Захаров о сотрудничестве с художником В. Левенталем и композитором А. Кремером в ходе работы над спектаклем «Доходное место» в Театре сатиры. Он говорит об огромной роли решения сценического пространства спектакля, в частности, о загадочном объекте, напоминающем увеличенный до огромных размеров театральный макет, висящем над сценой. «Объект располагал каждого здравомыслящего театроведа к созданию большого количества чисто «литературных» версий по поводу того, что бы это значило. Безусловно, странная, загадочная коробка приглашала к размышлениям. Объект обладал сильной сценографической энергией, «собирал» пространство и создавал устойчивую зону с ярко выраженным магическим началом» Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. М., 1988. С. 46..

Еще более интересно другое воспоминание. «Спектакль начинался из темноты с бурного движения декораций. Вращались оба сценических круга в противоположные стороны. Мелькали дверные проемы и комнаты, тускло освещенные старинными светильниками, звучала какая-то глухая, тревожная музыка, напоминающая, скорее, скрежет истлевших половиц в старом доме и дальние, едва слышные, дребезжащие перезвоны кабинетных часов. Через некоторое время в этой «круговерти» мелькала сумрачная тень Вышневского - Менглета, потом проплывал белый пеньюар Анны Павловны - Васильевой. Ее тревога, желание убежать из этого кошмара, испуг и отвращение к своему чудовищу мужу - все сливалось с лихорадочным движением огней, заунывным воем проносящихся стен и скрипом половиц.

В этом своеобразном прологе - в первой сцене Вышневского и Анны Павловны - постановщики как бы договаривались со зрителем о том, что сценический рассказ будет монтироваться стремительно, лихорадочно, отчасти по законам современного кинематографа» Там же. С. 54.. Здесь происходит удивительное - еще до первого появления актеров с помощью средств изобразительного искусства (декорации) и музыки у зрителя создается доминирующий на протяжении всего последующего действия настрой . Более того, в результате такого пролога авторы спектакля «договариваются со зрителем», то есть контакт с залом, диалог со зрителем начинается еще до собственно актерского действия. Этот пример еще раз доказывает, сколь важна роль художника и композитора на театре и снова говорит о синтетичности театрального искусства.

Как и в случае с пространством, особое структурирование времени в спектакле становится средством выразительности режиссерского театра. Накопление режиссерских и художественных представлений о времени начинается тогда, когда режиссер более или менее осознанно творит «вторую реальность», а не просто отвечает за постановку театрального спектакля. Работает со временем, ритмом спектакля.

По сравнению с романтической спрессованностью времени, когда на сцене в течение спектакля происходили события нескольких месяцев или даже десятков лет, в «статичном театре» Мориса Метерлинка ход времени замедлялся, слова и действия «омывались», обволакивались молчанием и внешним бездействием. Но это было специфическое бездействие, внешняя застылость была следствием избыточной активности внутренней жизни.

Метерлинк строит свои драматические произведения таким образом, что слово и молчание буквально борются друг с другом за владение истинным смыслом. Повторы, сложные ритмические конструкции реплик персонажей способствуют возникновению настроения, опосредованно связанного с происходящими событиями, обладают своей партитурой, своей логикой развития.

Музыкальность, ритмичность драматического строения - свойство и чеховского стиля. У Чехова еще более красочна картина отношений «объективного» и «субъективного» времени. Хотя у него, как и у Метерлинка, пауза возникает в кульминационные моменты смены настроения, но она часто неожиданна, несимметрична, - будто вовсе не является продолжением предшествующего ей ритмического развития. Чеховская пауза даже не всегда мотивирована психологически - во всяком случае, такая мотивировка не лежит на поверхности смысла. Чеховские паузы - моменты, когда обнажается и становится видимым подводное течение пьесы, дающее зрителю возможность задаться вопросом: что же, собственно, произошло? - но не оставляющее времени для ответа. Молчание у Чехова, как и у Метерлинка, становится самостоятельной образной единицей, оно уже - скорее умалчивание , загадочная недосказанность. Таковы 5 пауз в пьесе Треплева или звучащая пауза, оканчивающаяся «отдаленным звуком, точно с неба, звуком лопнувшей струны, замирающим, печальным». Интенсивность звука, ритмическое чередование громких и тихих сцен выступают как средства активного воздействия на зрителя. Так, отличающийся ускоренным ритмом 4 акт «Вишневого сада» (на все действие автором отпущено 20 - 30 минут, ровно столько, чтобы персонажи успели на поезд) завершается тихой сценой одиночества Фирса и, наконец, «наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».

Итак, творение «второй реальности» в театре, по ее особым законам, с особыми пространством и временем - необходимые моменты созидания особого мира, живущего своей жизнью, куда приглашается зритель. Этот мир предназначен отнюдь не для простого, пассивного и бездушного «потребления», безучастного присутствия на пьесе, - нет, он творится с тем, чтобы привлечь дух и душу человека к сотворчеству, к работе, к созиданию.

Игровое начало театрального действа

…На два часа вы станете добрее,

«Быть иль не быть» решите в пользу «быть»,

Чтоб, ни о чем потом не сожалея,

Уйти домой и все к чертям забыть…

А. Макаревич

В XIX - XX веках, с развитием гуманитарных исследований, художественной критики, различных направлений эстетики и философии искусства создается множество теорий и вырабатывается множество различных взглядов на сущность искусства, в том числе - театрального, драматического. Все они вносят свою лепту в современное понимание творчества, искусства. Одну из этих теорий предложил Ф. Шиллер (2-я пол. XVIII в.), немецкий поэт, критик и теоретик искусства. Одно из центральных понятий эстетики Шиллера - игра как свободное раскрытие сущностных сил человека, как деяние, в котором человек утверждает себя в качестве творца реальности высшего порядка, то есть эстетической реальности. Именно стремление к игре лежит в основе всякого художественного творчества.

В ХХ веке такие мыслители, как Хёйзинга, Гадамер, Финк показали, что человек играет не потому, что в его культуре, в окружающем его социуме имеются различные игры, а скорее потому, что игровое начало лежит в самой сущности человека, в его природе. Здесь важны такие стороны игры, как ее неутилитарность, свободная деятельность сущностных сил и способностей человека, деятельность, которая не преследует каких-либо целей, лежащих вне самой игры, и предполагает присутствие другого субъекта (даже маленькая девочка, играя со своей куклой, поочередно «озвучивает» разные роли - мамы, дочки…).

«Игра - форма человеческих действий или взаимодействий, в которой человек выходит за рамки своих обычных функций или утилитарного употребления предметов. Цель игры - не вне ее, а в поддержании ее собственного процесса, присущих ей интересов, правил взаимодействия… Игру принято противопоставлять: а) серьезному поведению и б) утилитарному действию с предметом или взаимодействию с другими людьми» Современный философский словарь. М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996. С. 193.. Именно в таком качестве игра всегда присутствует в театральном спектакле.

Эти сущностные характеристики игры позволяют человеку обрести в игре полную свободу: игра включает, вовлекает в себя преображенную действительность, и человек, играя, может свободно выбирать тот или иной вид существования. Игра, таким образом, представляется своеобразной вершиной человеческого бытия. Почему?

Играющий не просто видит себя со стороны, он изображает себя, - но «себя другого». Он «достраивает» сам себя в процессе игры. Это означает, что он преображается, становится другим в создании и проигрывании образа. Играя, человек сознает свой образ, относится и обращается к самому себе как к загадке, как к чему-то непознанному и открывает и раскрывает себя как личность. Это - один из ключевых смысловых моментов игры и, разумеется, одна из ее эстетических граней. Нужно ли уточнять, что все сказанное прямо и непосредственно относится к игре театральной, к тому, что актер осуществляет на сцене.

Именно изобразительный характер актерской игры заставляет увидеть зрителя в самом играющем, а значит, и «наличие и вненаходимость его по отношению к изображаемому» Берлянд И. Е. Игра как феномен сознания. Кемерово, 1992. С. 19.. Изобразительный характер игры, обеспечивающий сознание условности, «видимости» игрового действия, раздваивает сознание играющего, делает его одновременно и открытым, и замкнутым. Изобразительность раскрывает устремленность сознания играющего на самого себя, а, следовательно, его внутреннюю диалогичность .

В процессе становления сознания взрослеющей личности и (поскольку это объективный процесс, неизбежно накладывающий отпечаток и на сознание, и на психику) физиологического созревания организма на фоне юношеских идеализаций и романтических устремлений, вступающих в противоречие с родительскими вето и социальными табу актер виделся автору неким созидателем. Создателем, который не только сам рождает, наращивает (буквально наращивает, как рептилия наращивает новую кожу, прежде чем сбросить старую) свои образы и по собственной прихоти трансформирует их. Он своим обаянием, какой-то странной магической энергией влияет на умы, настроения, чувства зрителей. Это почти гипноз, манипуляция, которой зритель отдается осознанно и абсолютно добровольно. Возможность, с одной стороны, прожить множество жизней, а с другой - иметь право на внимание большого количества людей, казалась автору бесконечно привлекательной.

И то и другое кажется автору привлекательным и сегодня, после `ногоо лет служения Любительскому Театру. В силу этой приобщенности автора к театру, думается, может иметь место отсылка в ходе исследования к личному артистическому опыту. Возможно, у читателя возникнет вопрос о правомерности такой отсылки по причине того, что автор имеет дело с любительским, а не с академическим, профессиональным театром. В оправдание такой возможности следует привести два момента.

Во-первых, сошлемся на режиссера М. Захарова, который имел опыт работы именно с любителями сначала в Пермском государственном университете, а позже в студенческом театре МГУ. Последнему он посвятил в своей книге «Контакты на разных уровнях» целую главу «Воинствующие дилетанты», где весьма высоко оценил феномен любительского театра и, более того, его вклад в развитие театра вообще. Приведем здесь довольно большую цитату, которая ярко иллюстрирует значимость Студенческого театра в культурной ситуации Москвы 60-х годов и в которой сделана попытка вскрыть феномен дилетантства в искусстве. «Дом культуры на улице Герцена совершенно неожиданно для многих непосвященных вдруг стал местом, где рождались новые театральные идеи 60-х годов. Помимо Студенческого театра в этом помещении начал функционировать еще один студенческий самодеятельный коллектив - эстрадная студия «Наш дом». Такой сдвоенный удар усилиями «воинствующих» дилетантов создал особую творческую ситуацию в маленьком клубе, которая стала предметом пристального интереса всех истинных знатоков театрального искусства и многочисленных зрителей. …Однако почему все-таки эти «воинствующие» дилетанты создали такой мощный и устойчивый очаг театральной культуры?» И вот его ответ. «При нашем в целом презрительном отношении к любителю стоит подчеркнуть, что любитель, достигший высокого интеллектуального уровня, обладающий человеческой незаурядностью, может продемонстрировать такие качества, до которых не дотянется иной преуспевающий профессионал. Г.А.Товстоногов, рассуждая о Треплеве - герое чеховской «Чайки», убедительно доказал, что «нигилисты», подобные Треплеву, ниспровергатели общепризнанным норм в искусстве, необходимы обществу даже в том случае, если они сами мало что умеют и уступают в профессионализме Тригориным. …Дилетанты - люди свободные, не отягощенные специальными знаниями, они ничем не рискуют, в них бродит некая безответственная отвага. Она и выводит их к озарениям, минуя рационально осмысленный поиск» Захаров М. Контакты на разных уровнях. М., 1988. С. 37 - 45..

Вторым же доводом в пользу уместности обращения к опыту актера любительского театра может послужить следующее соображение. Само определение «любительский» содержит в себе чрезвычайно важный момент. В противовес обычному противопоставлению «любительский - профессиональный», думается, более глубокий смысл, важный для понимания явления, скрывается в этимологии самого слова. Любительский театр - это театр, в котором играют люди, движимые любовью к нему, они не зарабатывают таким образом хлеб насущный, они выходят на сцену только ради самого акта творчества. Поэтому любительский театр, наравне с профессиональным, - театр подлинный, а значит, он также может рассматриваться в контексте темы «Эстетика театра».

Итак, сознание играющего активно диалогично. Оно предполагает субъекта, способного отстраниться от себя самого - следовательно, предполагает наличие как бы двух сознаний «в рамках одного». Поэтому игра - это как бы «достраивание» актером себя самого, своей личности. В ходе исполнения роли актер относится к себе как к Другому (во второй главе работы мы рассмотрим, как различные новаторы театра понимали и выражали, каждый по-своему, каждый в рамках своего учения о театральном искусстве, это положение). Именно в этом - объединяющее начало бытийных ситуаций игры и диалога.

Замечательный автор пьес, театральный деятель и новатор Б. Брехт говорил в конце жизни, что настоящий театр должен быть наивным. Он пояснял при этом, что постановка пьесы - это форма игры, что смотреть пьесу - значит тоже играть. Ведь не случайно на многих языках одно и то же слово служит для обозначения пьесы и игры См.: Брук П. Пустое пространство. М., 1976. С. 132..

Играя, театральные деятели (режиссер, актеры, художники, композиторы) создают эту неповторимую ситуацию диалога. Создают и возделывают это напряженное поле, пространство взаимодействия. Чудо происходит каждый раз - каждый раз зрители вовлекаются в этот диалог и игру, проживая именно этот кусок своей жизни по-особому.

Пространство сцены

Искусство театра обладает своим специфическим языком. Только владение этим языком обеспечивает зрителю возможность художественного общения с автором и актерами. Непонятный язык всегда странен (Пушкин в рукописях к «Евгению Онегину» говорил о «странных, новых языках», а древнерусские книжники уподобляли говорящих на непонятных языках немым: «Там же и печера, тот язык нем и с самоедью седят на полунощи»). Когда Лев Толстой, пересматривая все здание современной ему цивилизации, отверг язык оперы как «неестественный», опера тотчас же превратилась в бессмыслицу, и он с основанием писал: «Что так речитативом не говорят и квартетом, ставши в определенном расстоянии, махая руками, не выражают чувств, что так с фольговыми алебардами, в туфлях, парами нигде, кроме как в театре, не ходят, что никогда так не сердятся, так не умиляются, так не смеются, так не плачут… в этом не может быть никакого сомнения». Предположение, согласно которому театральное зрелище имеет какой-либо свой условный язык, только если оно нам странно и непонятно, и существует «так просто», вне какой-либо языковой специфики, если оно представляется нам естественным и понятным, - наивно. Ведь и театр кабуки или но представляется японскому зрителю естественным и понятным, а театр Шекспира, бывший для веков европейской культуры образцом естественности, казался Толстому искусственным. Язык театра складывается из национально-культурных традиций, и естественно, что человек, погруженный в ту же культурную традицию, ощущает его специфику в меньшей мере.

Одной из основ театрального языка является специфика художественного пространства сцены. Именно она задает тип и меру театральной условности. Борясь за реалистический театр, театр жизненной правды, Пушкин высказал глубокую мысль о том, что наивное отождествление сцены и жизни или простая отмена специфики первой не только не решат задачи, но практически невозможны. В набросках предисловия к «Борису Годунову» он писал: «И классики и романтики основывали свои правила на правдоподобии , а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к черту, может быть правдоподобие 1) в зале, разделенном на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках; 2) язык . Напр., у Лагарпа Филоктет, выслушав тираду Пирра, произносит на чистейшем французском языке: „Увы! я слышу сладкие звуки эллинской речи“ и проч. Вспомните древних: их трагические маски, их двойные роли, - все это не есть ли условное неправдоподобие? 3) время, место и проч. и проч.

Истинные гении трагедии никогда не заботились о правдоподобии». Показательно, что «условное неправдоподобие» языка сцены Пушкин отделяет от вопроса подлинной сценической правды, которую он видит в жизненной реальности развития характеров и правдивости речевых характеристик: «Правдоподобие положений и правдивость диалога - вот истинное правило трагедии». Образцом такой правдивости он считал Шекспира (которого Толстой упрекал в злоупотреблении «неестественными событиями и еще более неестественными, не вытекающими из положений лиц, речами»): «Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя (нарушением условных правил сценического „приличия“. - Ю. Л .), он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру». Достойно внимания, что именно природу сценического пространства («зала») Пушкин положил в основу «условного неправдоподобия» языка сцены.

Театральное пространство делится на две части: сцену и зрительный зал, между которыми складываются отношения, формирующие некоторые из основных оппозиций театральной семиотики. Во-первых, это противопоставление существование - несуществование . Бытие и реальность этих двух частей театра реализуются как бы в двух разных измерениях. С точки зрения зрителя, с момента подъема занавеса и начала пьесы зрительный зал перестает существовать. Все, что находится по эту сторону рампы, исчезает. Его подлинная реальность делается невидимой и уступает место всецело иллюзорной реальности сценического действия. В современном европейском театре это подчеркивается погружением зрительного зала в темноту в момент зажигания света на сцене и наоборот. Если мы представим себе человека, столь далекого от театральной условности, что в момент драматического действия он не только с равным вниманием, но и с помощью одинакового типа зрения наблюдает в одно и то же время сцену, движения суфлера в будке, осветителей в ложе, зрителей в зале, видя в этом некоторое единство, то можно будет с полным основанием сказать, что искусство быть зрителем ему неизвестно. Граница «невидимого» ясно ощущается зрителем, хотя далеко не всегда она так проста, как в привычном нам театре. Так, в японском кукольном театре бунраку кукольники находятся тут же на сцене и физически видимы зрителю. Однако они одеты в черную одежду, являющуюся «знаком невидимости», и публика их «как бы» не видит. Выключенные из художественного пространства сцены, они выпадают из поля театрального зрения . Интересно, что, с позиций японских теоретиков бунраку, введение кукольника на сцену оценивается как усовершенствование : «Некогда куклу водил один человек, скрытый под сценой и управляющий ею с помощью своих рук так, что публика видела только куклу. Позже конструкция куклы шаг за шагом усовершенствовалась, и в конце концов кукла управляется на сцене тремя людьми (кукольники с ног до головы одеты в черное и называются поэтому „черные люди“)».

С точки зрения сцены, зрительный зал также не существует: по точному и тонкому замечанию Пушкина, зрители «будто бы (курсив мой. - Ю. Л .) невидимы для тех, кто находится на подмостках». Однако «будто бы» Пушкина не случайно: невидимость имеет здесь другой, в значительной мере более игровой характер. Достаточно представить себе такой ряд:

текст | аудитория

сценическое действие | зритель

книга | читатель

экран | зритель, -

чтобы убедиться, что только в первом случае отделенность пространства зрителя от пространства текста скрывает диалогическую природу их отношений. Только театр требует налично данного, присутствующего в том же времени адресата и воспринимает идущие от него сигналы (молчание, знаки одобрения или осуждения), соответственно варьируя текст. Именно с этой - диалогической - природой сценического текста связана такая ее черта, как вариативность. Понятие «канонического текста» так же чуждо спектаклю, как и фольклору. Оно заменяется понятием некоторого инварианта, реализуемого в ряде вариантов.

Другая существенная оппозиция: значимое - незначимое . Сценическое пространство отличается высокой знаковой насыщенностью - все, что попадает на сцену, получает тенденцию насыщаться дополнительными по отношению к непосредственно-предметной функции вещи смыслами. Движение делается жестом, вещь - деталью, несущей значение. Именно эту особенность сцены имел в виду Гете, когда отвечал на вопрос Эккермана: «Каким должно быть произведение, чтобы быть сценичным?» «Оно должно быть символично, - ответил Гете. - Это значит, что каждое действие должно быть полно собственного значения и в то же время подготовлять к другому, еще более значительному. Тартюф Мольера является в этом отношении великим образцом». Для того чтобы понять мысль Гете, надо иметь в виду, что слово «символ» он употребляет в том значении, в котором бы мы сказали «знак», отмечая, что поступок, жест и слово на сцене приобретают по отношению к своим аналогам в повседневной жизни дополнительные значения, насыщаются сложными смыслами, позволяющими нам говорить, что они становятся выражениями для сгустка разнообразных содержательных моментов.

Для того чтобы глубокая мысль Гете сделалась более ясной, процитируем следующую за приведенными нами словами фразу из этой записи: «Вспомните первую сцену - какая в ней экспозиция! Все с самого начала полно значения и возбуждает ожидание еще более важных событий, которые должны последовать». «Полнота значений», о которой говорит Гете, связана с коренными законами сцены и составляет существенное отличие действий и слов на сцене от действий и слов в жизни. Человек, который произносит речи или совершает поступки в жизни, имеет в виду слух и восприятие своего собеседника. Сцена воспроизводит то же поведение, однако природа адресата здесь двоится: речь обращается к другому персонажу на сцене, но на самом деле она адресуется не только ему, но и публике. Участник действия может не знать того, что составляло содержание предшествующей сцены, но публика это знает. Зритель, как и участник действия, не знает будущего хода событий, но, в отличие от него, он знает все предшествующие. Знание зрителя всегда выше, чем персонажа. То, на что участник действия может не обратить внимания, является для зрителя нагруженным значениями знаком. Платок Дездемоны для Отелло - улика ее измены, для партера - символ коварства Яго. В примере Гете в первом действии комедии Мольера мать главного героя гжа Пернель, так же ослепленная обманщиком Тартюфом, как и ее сын, вступает в спор со всем домом, защищая ханжу. Оргона в это время на сцене нет. Затем появляется Оргон, и сцена, только что виденная зрителями, как бы проигрывается второй раз, но уже с его, а не гжи Пернель, участием. Только в третьем действии на сцене появляется сам Тартюф. К этому моменту зрители уже получили о нем полное представление, и каждый его жест и слово становятся для них симптомами лжи и лицемерия. Сцена соблазнения Тартюфом Эльмиры также повторяется дважды. Первой из них Оргон не видит (зрители ее видят), а словесным разоблачениям домашних отказывается верить. Вторую он наблюдает из-под стола: Тартюф пытается соблазнить Эльмиру, думая, что никто их не видит, а между тем он находится под двойным наблюдением: внутри сценического пространства его подстерегает спрятанный муж, а вне рампы находится зрительный зал. Наконец, все это сложное построение получает архитектоническое завершение, когда Оргон пересказывает матери то, что видел своими глазами, а она, снова выступая как его двойник, отказывается верить словам и даже глазам Оргона и, в духе фарсового юмора, упрекает сына, что он не дождался более ощутимых свидетельств супружеской измены. Построенное таким образом действие, с одной стороны, выступает как цепь различных эпизодов (синтагматическое построение), ас другой - как многократное варьирование некоторого ядерного действия (парадигматическое построение). Это и порождает ту «полноту значений», о которой говорил Гете. Смысл этого ядерного действия - в столкновении ханжества лицемера, ловкими изворотами представляющего черное белым, доверчивой глупости и здравого смысла, разоблачающего плутни. В основе эпизодов лежит тщательно раскрываемый Мольером семантический механизм лжи: Тартюф отрывает слова от их истинного значения, произвольно меняет и выворачивает их смысл. Мольер делает его не тривиальным лгуном и плутом, а ловким и опасным демагогом. Механизм его демагогии Мольер подвергает комическому разоблачению: в пьесе перед глазами зрителя словесные знаки, связанные со своим содержанием условно и, следовательно, допускающие не только информацию, но и дезинформацию, и реальность меняются местами; формула «Не верю словам, ибо вижу глазами» заменяется для Оргона парадоксальным «Не верю глазам, ибо слышу слова». Положение зрителя еще более пикантно: то, что для Оргона реальность, - для зрителя зрелище. Перед ним развертываются два сообщения: то, что он видит, с одной стороны, и то, что говорит по этому поводу Тартюф, - с другой. Одновременно он слышит хитросплетенные слова Тартюфа и грубоватые, но истинные слова носителей здравого смысла (прежде всего, служанки Дорины). Столкновение этих разнообразных семиотических стихий создает не только резкий комический эффект, но и ту насыщенность смыслом, которая восхищала Гете.

Знаковая сгущенность сценической речи по отношению к бытовой не зависит от того, ориентируется ли автор, в силу его принадлежности к тому или иному литературному направлению, на «язык богов» или на точное воспроизведение реального разговора. Это закон сцены. Чеховские «тарарабумбия» или реплика о жаре в Африке вызваны стремлением приблизить сценическую речь к реальной, однако совершенно очевидно, что смысловая насыщенность их бесконечно превышает ту, которую аналогичные высказывания имели бы в реальной ситуации.

Знаки бывают различных типов, в зависимости от чего меняется степень их условности. Знаки типа «слово» совершенно условно соединяют некоторое значение с определенным выражением (одно и то же значение в разных языках имеет различное выражение); изобразительные («иконические») знаки соединяют содержание с выражением, обладающим в определенном отношении сходством: содержание «дерево» соединяется с нарисованным образом дерева. Вывеска над булочной, написанная на каком-либо языке, - условный знак, понятный лишь тем, кто владеет этим языком; деревянный «крендель булочной», который «чуть золотится» над входом в лавку, - иконический знак, понятный каждому, кто ел крендель. Здесь мера условности значительно меньше, однако определенный семиотический навык все же необходим: посетитель видит сходную форму, но различные цвета, материал и, главное, функцию. Деревянный крендель служит не для еды, а для оповещения. Наконец, наблюдателю следует уметь пользоваться семантическими фигурами (в данном случае - метонимией): крендель следует «читать» не как сообщение о том, что здесь продаются только крендели, а как свидетельство о возможности купить любое булочное изделие. Однако, с точки зрения меры условности, есть еще третий случай. Представим себе не вывеску, а витрину магазина (для ясности случая положим на нее надпись: «Товары с витрины не продаются»). Перед нами сами подлинные вещи, однако они выступают не в своей прямой предметной функции, а в качестве знаков самих себя. Поэтому витрина так легко комбинирует фото- и художественные изображения продаваемых предметов, словесные тексты, цифры и индексы и подлинные реальные вещи - все они выступают в знаковой функции.

Сценическое действие как единство актеров, действующих и совершающих поступки, словесных текстов, ими произносимых, декораций и реквизита, звукового и светового оформления представляет собой текст значительной сложности, использующий знаки разного типа и разной степени условности. Однако тот факт, что сценический мир является знаковым по своей природе, придает ему исключительно важную черту. Знак по своей сути противоречив: он всегда реален и всегда иллюзорен. Реален он потому, что природа знака материальна; для того чтобы стать знаком, то есть превратиться в социальный факт, значение должно быть реализовано в какой-либо материальной субстанции: ценность - оформиться в виде денежных знаков; мысль - предстать как соединение фонем или букв, выразиться в краске или мраморе; достоинство - облечься в «знаки достоинства»: ордена или мундиры и пр. Иллюзорность знака в том, что он всегда кажется , то есть обозначает нечто иное, чем его внешность. К этому следует прибавить, что в сфере искусства многозначность плана содержания резко возрастает. Противоречие между реальностью и иллюзорностью образует то поле семиотических значений, в котором живет каждый художественный текст. Одна из особенностей сценического текста - в разнообразии используемых им языков.

Основа сценического действия - актер, играющий человек, заключенный в пространство сцены. Знаковую природу сценического действия исключительно глубоко раскрыл Аристотель, считая, что «трагедия есть подражание действию», - не само подлинное действие, а воспроизведение его средствами театра: «Подражание действию есть сказание (термин „сказание“ введен переводчиками для передачи коренного понятия трагедия у Аристотеля: „рассказывание с помощью поступков и событий“; в традиционной терминологии ближе всего к нему понятие „фабула“. - Ю. Л .). В самом деле, сказанием я называю сочетание событий». «Начало и как бы душа трагедии - именно сказание». Однако именно этот основной элемент сценического действия получает во время спектакля двойное семиотическое освещение. На сцене развертывается цепь событий, герои совершают поступки, сцены сменяют друг друга. Внутри себя этот мир живет подлинной, а не знаковой жизнью: каждый актер «верит» в полную реальность как самого себя на сцене, так и своего партнера и действия в целом. Зритель же находится во власти эстетических, а не реальных переживаний: видя, что один актер на сцене падает мертвым, а другие актеры, реализуя сюжет пьесы, осуществляют естественные в данной ситуации действия - бросаются на помощь, зовут врачей, мстят убийцам, - зритель ведет себя иначе: каковы бы ни были его переживания, он остается неподвижным в кресле. Для людей на сцене совершается событие, для людей в зале событие является знаком самого себя. Как товар на витрине, реальность превращается в сообщение о реальности. Но ведь актер на сцене ведет диалоги в двух разных плоскостях: выраженное общение связывает его с другими участниками действия, а невыраженный молчаливый диалог - с публикой. В обоих случаях он выступает не как пассивный объект наблюдения, а как активный участник коммуникации. Следовательно, его бытие на сцене принципиально двузначно: оно может с равным основанием читаться и как непосредственная реальность, и как реальность, превращенная в знак самой себя. Постоянное колебание между этими крайностями придает спектаклю жизненность, а зрителя из пассивного получателя сообщения превращает в участника того коллективного акта сознания, который вершится в театре. То же самое можно сказать и о словесной стороне спектакля, которая является одновременно и реальной речью, ориентированной на внетеатральный, нехудожественный разговор, и воспроизведением этой речи средствами театральной условности (речь изображает речь). Как бы ни стремился художник в эпоху, когда язык литературного текста принципиально противопоставлялся бытовому, отделить эти сферы речевой активности, влияние второго на первый оказывалось фатально неизбежным. В этом убеждает изучение рифм и лексики драматургии эпохи классицизма. Одновременно происходило обратное воздействие театра на бытовую речь. И напротив того, как бы ни старался художник-реалист перенести на сцену неизменной стихию внехудожественной устной речи, это всегда не «пересадка ткани», а перевод ее на язык сцены. Интересна запись А. Гольденвейзером слов Л. Н. Толстого: «Раз как-то в столовой внизу шли оживленные разговоры молодежи. Л. Н., который, оказывается, лежал и отдыхал в соседней комнате, потом вышел в столовую и сказал мне: „Я лежал там и слушал ваши разговоры. Они меня интересовали с двух сторон: просто интересно было слушать споры молодых людей, а потом еще с точки зрения драмы. Я слушал и говорил себе: вот как следует писать для сцены. А то один говорит, а другие слушают. Этого никогда не бывает. Надо, чтобы все говорили (одновременно. - Ю. Л .)“». Тем интереснее, что при такой творческой ориентации в пьесах Толстого основной текст строится в традиции сцены, а предпринятые Чеховым попытки перенести на сцену алогизм и разорванность устной речи Толстой встретил отрицательно, противопоставив в качестве положительного примера хулимого им же, Толстым, Шекспира. Параллелью здесь может быть соотношение устной и письменной речи в художественной прозе. Писатель не переносит в свой текст устную речь (хотя часто стремится создать иллюзию такого переноса и сам может поддаваться такой иллюзии), а переводит ее на язык письменной речи. Даже ультраавангардистские опыты современных французских прозаиков, отказывающихся от знаков препинания и сознательно разрушающих правильность синтаксиса фразы, не являются автоматической копией устной речи: устная речь, положенная на бумагу, то есть лишенная интонаций, мимики, жеста, вырванная из обязательной для двух собеседников, но отсутствующей у читателей особой «общей памяти», во-первых, сделалась бы полностью непонятной, а во-вторых, отнюдь не была бы «точной», - это была бы не живая устная речь, а ее убитый и ободранный труп, более далекий от образца, чем талантливая и сознательная трансформация ее под пером художника. Переставая быть копией и делаясь знаком, сценическая речь насыщается дополнительными сложными значениями, почерпнутыми из культурной памяти сцены и зала.

Предпосылкой сценического зрелища является убеждение зрителя, что определенные законы действительности в пространстве сцены могут сделаться объектом игрового изучения, то есть подвергнуться деформации или отмене. Так, время на сцене может течь быстрее (а в некоторых редких случаях, например у Метерлинка, - медленнее), чем в реальности. Самое приравнивание сценического и реального времени в некоторых эстетических системах (например, в театре классицизма) имеет вторичный характер. Подчинение времени законам сцены делает его объектом исследования. На сцене, как и во всяком замкнутом пространстве ритуала, подчеркиваются семантические координаты пространства. Такие категории, как «верх - низ», «правое - левое», «открытое - закрытое» и пр., приобретают на сцене, даже в наиболее бытовых решениях, повышенное значение. Так, Гете в «Правилах для актеров» писал: «Актерам, в угоду ложно понимаемой натуральности, никогда не следует играть так, как если бы в театре не было зрителей. Им не следует играть в профиль, так же как не следует поворачиваться спиною к публике… С правой стороны всегда стоят наиболее почитаемые особы». Интересно, что, подчеркивая моделирующее значение понятия «правый - левый», Гете имеет в виду точку зрения зрителя. Во внутреннем пространстве сцены, по его мнению, другие законы: «Если я должен подать руку, а по ситуации не требуется, чтобы это была непременно правая рука, то с одинаковым успехом можно подать и левую, ибо на сцене нет ни правого, ни левого».

Семиотическая природа декорации и реквизита сделается нам более понятной, если мы сопоставим ее с аналогичными моментами такого, казалось бы, близкого, а на самом деле противопоставленного театру искусства, как кино. Несмотря на то, что и в театральном зале, и в кинематографе перед нами зритель (тот, кто смотрит), что зритель этот находится на протяжении всего зрелища в одной и той же фиксированной позиции, отношение их к той эстетической категории, которая в структурной теории искусства называется «точкой зрения», глубоко различно. Театральный зритель сохраняет естественную точку зрения на зрелище, определяемую оптическим отношением его глаза к сцене. На протяжении всего спектакля эта позиция остается неизменной. Между глазом кинозрителя и экранным изображением, напротив, существует посредник - направляемый оператором объектив киноаппарата. Зритель как бы передает ему свою точку зрения. А аппарат подвижен - он может приблизиться к объекту вплотную, отъехать на дальнее расстояние, взглянуть сверху и снизу, посмотреть на героя извне и взглянуть на мир его глазами. В результате план и ракурс становятся активными элементами киновыражения, осуществляя подвижную точку зрения. Разницу между театром и кино можно сравнить с отличием между драмой и романом. Драма также сохраняет «естественную» точку зрения, тогда как между читателем и событием в романе оказывается автор-повествователь, имеющий возможность поставить читателя в любую пространственную, психологическую и прочие позиции по отношению к событию. В результате функции декорации и вещи (реквизита) в кино и театре различны. Вещь в театре никогда не играет самостоятельной роли, она лишь атрибут игры актера, между тем как в кино она может быть и символом, и метафорой, и полноправным действующим лицом. Это, в частности, определяется возможностью снять ее крупным планом, задержать на ней внимание, увеличив число отведенных ее показу кадров, и пр.

В кинематографе деталь играет, в театре - она обыгрывается. Различно и отношение зрителя к художественному пространству. В кино иллюзорное пространство изображения как бы втягивает зрителя внутрь себя, в театре зритель неизменно находится вне художественного пространства (в этом отношении, как ни парадоксально, кино ближе к фольклорно-балаганным зрелищным представлениям, чем современный городской неэкспериментальный театр). Отсюда значительно более подчеркнутая в театральной декорации маркирующая функция, наиболее ярко выразившаяся в столбах с надписями в шекспировском «Глобусе». Декорация часто берет на себя роль титра в кино или ремарки автора перед текстом драмы. Пушкин дал сценам в «Борисе Годунове» заглавия типа: «Девичье поле. Новодевичий монастырь», «Равнина близ Новгорода-Северского (1604 года, 21 декабря)» или «Корчма на литовской границе». Эти заглавия в такой же мере, как и заглавия глав в романе (например, в «Капитанской дочке»), входят в поэтическую конструкцию текста. Однако на сцене они заменяются изофункциональным знаковым адекватом - декорацией, определяющей место и время действия. Не менее важна и другая функция театральной декорации: вместе с рампой она маркирует границы театрального пространства. Ощущение границы, закрытости художественного пространства в театре значительно сильнее выражено, чем в кино. Это приводит к значительному повышению моделирующей функции. Если кино в своей «естественной» функции тяготеет к тому, чтобы быть воспринятым как документ, эпизод из действительности и требуются специальные художественные усилия для того, чтобы придать ему облик модели жизни как таковой, то театру не менее «естественно» восприниматься именно как воплощение действительности в предельно обобщенном виде и требуются специальные художественные усилия для того, чтобы придать ему вид документальных «сцен из жизни».

Интересным примером столкновения театрального и кинопространства как пространства «моделирующего» и «реального» может служить фильм Висконти «Чувство». Действие фильма совершается в 1840е гг., во время антиавстрийского восстания в северной Италии. Первые кадры переносят нас в театр на представление «Трубадура» Верди. Кадр построен так, что театральная сцена предстает как замкнутое, отгороженное пространство, пространство условного костюма и театрального жеста (характерна фигура суфлера с книгой, расположенная вне этого пространства). Мир кинодействия (показательно, что персонажи здесь тоже в исторических костюмах и действуют в окружении предметов и в интерьере, резко отличном от современного быта) предстает как реальный, хаотический и запутанный. Театральное же представление выступает как идеальная модель, упорядочивающая и служащая своеобразным кодом к этому миру.

Декорация в театре демонстративно сохраняет свою связь с живописью, в то время как в кино эта связь предельно маскируется. Известное правило Гете - «сцену надо рассматривать как картину без фигур, в которой последние заменяются актерами». Сошлемся снова на «Чувство» Висконти, - кадр, изображающий Франца на фоне фрески, воспроизводящей театральную сцену (киноизображение воссоздает роспись, воссоздающую театр), изображающую заговорщиков. Бросающийся в глаза контраст художественных языков лишь подчеркивает, что условность декорации выступает как ключ к запутанному и для него самого неясному душевному состоянию героя.2. Сцены партийной жизни Смерть Ленина В. И. 23 января 1924 г. наступила в результате трех инсультов, последовавших 25.05.1922, 16.12.1922 и 10.03.1993 г. После третьего инсульта это был живой труп, лишенный богами рассудка и речи, очевидно, за преступления против Родины. Страна,

Из книги Книга японских обыкновений автора Ким Э ГЗРЕНИЕ. Взгляд на пространство и пространство взгляда Начнем наш осмотр японских достопримечательностей с японских черных глаз. Ведь именно с помощью зрения и получает человек свои главные представления о мире. Недаром, когда японцы говорят: «Пока глаза черны», это

Из книги О пластической композиции спектакля автора Морозова Г В Из книги Режиссура документального кино и «Постпродакшн» автора Рабигер МайклНаложение при монтаже: диалоговые сцены Еще одна разновидность контрастирующего монтажа, помогающая скрыть швы между кадрами, называется наложением.При наложении звук начинается раньше, чем изображение, или же изображение появляется раньше, чем его звук, и, таким

Из книги Шесть актеров в поисках режиссера автора Кесьлевский КшиштовДевятая заповедь: Меняйте ритм сцены! Кесьлевский обратил наше внимание на проблему ритма. Он заметил, что большинство режиссеров, выстраивая сцену, занимались только развитием чувств персонажей. "Но эмоциональное развитие должно сопровождаться изменениями ритма. Если

Из книги Нацизм и культура [Идеология и культура национал-социализма автора Моссе Джордж Из книги История русской культуры. XIX век автора Яковкина Наталья Ивановна Из книги Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург автора Недошивин Вячеслав Михайлович13. СВЕТ И ТЬМА… СЦЕНЫ (Адрес пятый: Галерная ул., 41, кв. 4) «Правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? – написал когда-то Достоевский. – Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи».Что ж, и подмешивали, не стесняясь, десятилетиями после

Из книги Цивилизация классического Китая автора Елисеефф ВадимСцены народной жизни Жизненные рамкиОбаяние Чанъяни, бесконечного источника литературных намеков, не имело себе равных. Ее внешний вид настолько поразил японских послов, которые посвятили ей восхищенные рассказы, что японские императоры решили создать на поросших

Из книги Статьи по семиотике культуры и искусства автора Лотман Юрий МихайловичСемиотика сцены В первой сцене «Ромео и Джульетты» слуги обмениваются репликами: «Это вы нам показываете кукиш, синьор?» - «Я просто показываю кукиш, синьор». В чем разница? Дело в том, что в одном случае движение оказывается связанным с определенным значением (в данном

Из книги Паралогии [Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000 годов] автора Липовецкий Марк Наумович«Сцены письма» Ответ же самого Мандельштама на этот еще не заданный вопрос парадоксален: чтобы выжить, творчество должно вобрать в себя смерть, должно само стать смертью, должно научиться видеть мир из точки смерти.Репрезентация утраты культурного единства (детство) как

Из книги Личности в истории. Россия [Сборник статей] автора Биографии и мемуары Коллектив авторов -- Из книги Дочери Дагестана автора Гаджиев Булач Имадутдинович Из книги Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова автора Петровский МиронЛегенды дагестанской сцены Кадарцу Солтанмеджиду приглянулась девушка из Нижнего Дженгутая по имени Бала-ханум, красавица – не красавица, чуть удлиненное лицо, на котором выделялись крупные глаза и пухлые губы. К ее достоинствам можно отнести и то, что она обладала

Из книги автораГлава четвертая В коробочке киевской сцены

Искусство театра обладает своим специфическим языком. Только владение этим языком обеспечивает зрителю возможность художественного общения с автором и актерами. Непонятный язык всегда странен (Пушкин в рукописях к «Евгению Онегину» говорил о «странных, новых языках», а древнерусские книжники уподобляли говорящих на непонятных языках немым: «Там же и печера, тот язык нем и с самоедью седят на полунощи» 269* ). Когда Лев Толстой, пересматривая все здание современной ему цивилизации, отверг язык оперы как «неестественный», опера тотчас же превратилась в бессмыслицу, и он с основанием писал: «Что так речитативом не говорят и квартетом, ставши в определенном расстоянии, махая руками, не выражают чувств, что так с фольговыми алебардами, в туфлях, парами нигде, кроме как в театре, не ходят, что никогда так не сердятся, так не умиляются, так не смеются, так не плачут… в этом не может быть никакого 407 сомнения» 270* . Предположение, согласно которому театральное зрелище имеет какой-либо свой условный язык, только если оно нам странно и непонятно, и существует «так просто», вне какой-либо языковой специфики, если оно представляется нам естественным и понятным, - наивно. Ведь и театр кабуки или но представляется японскому зрителю естественным и понятным, а театр Шекспира, бывший для веков европейской культуры образцом естественности, казался Толстому искусственным. Язык театра складывается из национально-культурных традиций, и естественно, что человек, погруженный в ту же культурную традицию, ощущает его специфику в меньшей мере.

Одной из основ театрального языка является специфика художественного пространства сцены. Именно она задает тип и меру театральной условности. Борясь за реалистический театр, театр жизненной правды, Пушкин высказал глубокую мысль о том, что наивное отождествление сцены и жизни или простая отмена специфики первой не только не решат задачи, но практически невозможны. В набросках предисловия к «Борису Годунову» он писал: «И классики и романтики основывали свои правила на правдоподобии , а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к черту, может быть правдоподобие 1) в зале, разделенном на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках; 2) язык . Напр., у Лагарпа Филоктет, выслушав тираду Пирра, произносит на чистейшем французском языке: “Увы! я слышу сладкие звуки эллинской речи” и проч. Вспомните древних: их трагические маски, их двойные роли, - все это не есть ли условное неправдоподобие? 3) время, место и проч. и проч.

408 Истинные гении трагедии никогда не заботились о правдоподобии». Показательно, что «условное неправдоподобие» языка сцены Пушкин отделяет от вопроса подлинной сценической правды, которую он видит в жизненной реальности развития характеров и правдивости речевых характеристик: «Правдоподобие положений и правдивость диалога - вот истинное правило трагедии». Образцом такой правдивости он считал Шекспира (которого Толстой упрекал в злоупотреблении «неестественными событиями и еще более неестественными, не вытекающими из положений лиц, речами»): «Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя (нарушением условных правил сценического “приличия”. -Ю. Л .), он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру». Достойно внимания, что именно природу сценического пространства («зала») Пушкин положил в основу «условного неправдоподобия» языка сцены.

Театральное пространство делится на две части: сцену и зрительный зал, между которыми складываются отношения, формирующие некоторые из основных оппозиций театральной семиотики. Во-первых, это противопоставление существование - несуществование . Бытие и реальность этих двух частей театра реализуются как бы в двух разных измерениях. С точки зрения зрителя, с момента подъема занавеса и начала пьесы зрительный зал перестает существовать. Все, что находится по эту сторону рампы, исчезает. Его подлинная реальность делается невидимой и уступает место всецело иллюзорной реальности сценического действия. В современном европейском театре это подчеркивается погружением зрительного зала в темноту в момент зажигания света на сцене и наоборот. Если мы представим себе человека, столь далекого от театральной условности, что в момент драматического действия он не только с равным вниманием, но и с помощью одинакового типа зрения наблюдает в одно и то же время сцену, движения суфлера в будке, осветителей в ложе, зрителей в зале, видя в этом некоторое единство, то можно будет с полным основанием 409 сказать, что искусство быть зрителем ему неизвестно. Граница «невидимого» ясно ощущается зрителем, хотя далеко не всегда она так проста, как в привычном нам театре. Так, в японском кукольном театре бунраку кукольники находятся тут же на сцене и физически видимы зрителю. Однако они одеты в черную одежду, являющуюся «знаком невидимости», и публика их «как бы» не видит. Выключенные из художественного пространства сцены, они выпадают из поля театрального зрения . Интересно, что, с позиций японских теоретиков бунраку, введение кукольника на сцену оценивается какусовершенствование : «Некогда куклу водил один человек, скрытый под сценой и управляющий ею с помощью своих рук так, что публика видела только куклу. Позже конструкция куклы шаг за шагом усовершенствовалась, и в конце концов кукла управляется на сцене тремя людьми (кукольники с ног до головы одеты в черное и называются поэтому “черные люди”)» 271* .

С точки зрения сцены, зрительный зал также не существует: по точному и тонкому замечанию Пушкина, зрители «будто бы (курсив мой. - Ю. Л .)невидимы для тех, кто находится на подмостках». Однако «будто бы» Пушкина не случайно: невидимость имеет здесь другой, в значительной мере более игровой характер. Достаточно представить себе такой ряд:

чтобы убедиться, что только в первом случае отделенность пространства зрителя от пространства текста скрывает диалогическую природу их отношений. Только театр требует налично данного, присутствующего в том же времени адресата и воспринимает идущие от него сигналы (молчание, знаки 410 одобрения или осуждения), соответственно варьируя текст. Именно с этой - диалогической - природой сценического текста связана такая ее черта, как вариативность. Понятие «канонического текста» так же чуждо спектаклю, как и фольклору. Оно заменяется понятием некоторого инварианта, реализуемого в ряде вариантов.

Другая существенная оппозиция: значимое - незначимое . Сценическое пространство отличается высокой знаковой насыщенностью - все, что попадает на сцену, получает тенденцию насыщаться дополнительными по отношению к непосредственно-предметной функции вещи смыслами. Движение делается жестом, вещь - деталью, несущей значение. Именно эту особенность сцены имел в виду Гете, когда отвечал на вопрос Эккермана: «Каким должно быть произведение, чтобы быть сценичным?» «Оно должно быть символично, - ответил Гете. - Это значит, что каждое действие должно быть полно собственного значения и в то же время подготовлять к другому, еще более значительному. Тартюф Мольера является в этом отношении великим образцом» 272* . Для того чтобы понять мысль Гете, надо иметь в виду, что слово «символ» он употребляет в том значении, в котором бы мы сказали «знак», отмечая, что поступок, жест и слово на сцене приобретают по отношению к своим аналогам в повседневной жизни дополнительные значения, насыщаются сложными смыслами, позволяющими нам говорить, что они становятся выражениями для сгустка разнообразных содержательных моментов.